Author Archive CABE

AMEV-Planungshilfe

Die Anforderungen an Gebäude hinsichtlich Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort wachsen ständig. Besonders nimmt die Anforderung zu, dass sich Gebäude flexibel auf die Nutzung einstellen (u.a. durch die EPBD2018).

Diese Anforderungen werden von der Gebäudeautomation erfüllt– sofern diese korrekt geplant wird. Als empfehlenswertes Dokument gibt es eine Planungshilfe der AMEV (Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen)

kostenloser Download (PDF)Vorträge

Firmeninterne Beratungsleitungen, Vorträge sowie Inhouse-Weiterbildungsveranstaltungen

Für Inhouse- sowie öffentliche Weiterbildungsveranstaltungen oder auch Konferenzen/Messen stellen wir gerne einen individuellen Vortrag zusammen. Damit können wir ganz gezielt auf Ihr Umfeld bzw. Ihre spezifischen Belange eingehen.

Grundsätzlich sind alle Fragestellungen im Bereich der Gebäudeautomation (Raum- oder Anlagenautomation), rund um Smart Building, energierechtliche Anforderungen aufgrund von GEG/EPBD, Building IoT, BMS und Elektromobilität uvm. möglich.

Wir bieten Ihnen vor Ort Termine oder auch Vorträge, Seminar und auch Beratung webbasiert über Video-Konferenzsysteme an! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Zum KontaktformularAuszüge aus der Referenzliste von Vorträgen und Schulungen durch Prof. Dr. Michael Krödel

- Akademie der Hochschule Biberach

- Alfons W. Gentner Verlag GmbH und Co. KG

- AMFT – Arbeitsgemeinschaft der Hersteller von Metall-Fenster/Türen/Tore/Fassaden, Wien

- Ammon Beschläge-Handels GmbH

- AXA Assistance Deutschland GmbH

- Bauverlag BV GmbH

- BAYERNenergie e.V.

- BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH

- Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V.

- Berner Fachhochschule

- C.A.R.M.E.N. e.V.

- Cubus Medien Verlag GmbH

- eta Energieberatung GbR

- Führungsakademie Private Gesellschaft für Beratung und Training GmbH & Co. KG

- GIH e.V.

- Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld

- Handwerkskammer Bayreuth

- Holzbau Semmler GmbH

- Hosch Gebäudeautomation Holger Schaefe GmbH

- Hoval GmbH

- I.I.R. – Institute for International Research, Wien

- ift Rosenheim GmbH

- IMB Institut

- Innung für Elektro- und Informationstechnik Kaufbeuren-Ostallgäu

- Innung für Elektro- und Informationstechnik München

- InteG e.V

- Kieback&Peter GmbH & Co. KG

- LandesEnergieVerein Steiermark

- Landesinnungsverband für das Bayerische Elektrohandwerk

- Österreichische Gesellschaft für Holzforschung

- Österreichischer Engergiesparverband

- Phoenix Contact Deutschland GmbH

- RAM EeFM GmbH

- REECO GmbH

- RKW Rationationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V.

- Saia-Burgess Controls Deutschland GmbH

- Sauter Deutschland – Sauter-Cumulus GmbH

- Schreinerservice Bayern GmbH

- Schüco International KG

- SmartHome Initiative Deutschland e.V.

- Somfy GmbH

- Stadt Hanau

- SWM – Stadtwerke München

- TEMA Technologie Marketing AG

- Tischler-Nord Service GmbH

- TQ-Systems GmbH

- VDI Wissensforum GmbH

- VDE Verlag GmbH

- VDMA – Automation + Management für Haus + Gebäude

- VEKA AG

- Verband Fenster + Fassade

- Vollack GmbH & Co. KG

- Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG

- WeberHaus GmbH & Co. KG

- WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

- Wigger Fenster + Fassaden GmbH & Co. KG

- WISAG Automatierungstechnik GmbH & Co. KG

- ZEBAU – Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH

- ZimmerMeisterHaus Service- und Dienstleistungsgesellschaft GmbH

- uvm.

Dozent und Berater

Die Vorträge und Beratungen werden geleitet von Herrn Prof. Dr. Michael Krödel.

Prof. Dr. Krödel ist Professor für Gebäudeautomation und -technik an der Technischen Hochschule Rosenheim.

Er ist Mitglied im VDI Richtlinienausschuss zur VDI3813/3814 (Raum-/Gebäudeautomation) sowie Mitglied in der Jury für den Award der SmartHome- Initiative Deutschland; parallel ist er Gastprofessor an der Universität Kuala Lumpur (Malaysia) zum Thema Gebäudeautomation.

Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt darin, das Thema Gebäudeautomation über pragmatische Vorgehensweisen und Hilfsmittel für die Praxis anwendbar zu gestalten.

Dazu ist Herr Prof. Dr. Krödel regelmäßiger Gastredner bei Konferenzen und Veranstaltungen, Berater für externe Firmen sowie Autor diverser Fachartikel.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen zu Vorträgen oder Weiterbildungen: Zum Kontaktformular

Richtlinien & Studie

IGT-Richtlinie 01: Anforderungen an Smarthome-Systeme

Extrakt (PDF) anzeigen Online bestellen

Version 03a, Oktober 2017, 21 Seiten zzgl. 5 Seiten Vorlagen (Versand als PDF-Datei), € 20,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt.

IGT-Richtlinie 02: Planung von Smarthome-Systemen

Extrakt (PDF) anzeigen Online bestellen

Version 04, Oktober 2017, 80 Seiten zzgl. 23 Seiten Vorlagen (Versand als PDF-Datei), € 40,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt.

IGT-Studie 02: Trendstudie „Bürogebäude der Zukunft“

Version 01, November 2020, 106 Seiten, € 480,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Mehr Informationen zu der Trendstudie erfahren Sie hier: Zur IGT-Seite: „Bürogebäude der Zukunft-Trendstudie“

Meinung aus der Praxis

„Die systematische Planung der Raumautomation ermöglicht eine reibungslose Umsetzung ohne nachträgliche Kompromisse. Mit den in den Richtlinien behandelten Vorlagen stehen praxistaugliche Werkzeuge zur Verfügung, die die Bedeutung dieser Vorleistungen untermauern und bei deren Umsetzung helfen.“

Hr. Stefan Eben, Geschäftsführer SYSPA Gebäudesystemtechnik GmbH

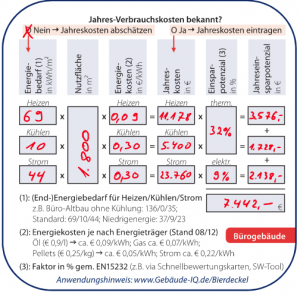

Bierdeckel „Bürogebäude“

Überschlägige Abschätzung der Energieeinsparung durch Gebäudeautomation

Basierend auf dem Energiebedarf an Heizen, Kühlen und Strom können in wenigen Schritten unter Zuhilfenahme dieser Bierdeckel die Jahreskosten abgeschätzt werden. In Verbindung mit den Faktoren für das Energieeinsparpotenzial (Bestimmung über die Schnellbewertungskarten oder das SW-Tool) lässt sich schnell das mögliche Jahreseinsparpotenzial durch Gebäudeautomation bestimmen.

Das rechte Bild des Bierdeckels zeigt ein einfaches Beispiel. Dabei sei ein Bürogebäude mit 1.800 qm Bürofläche gegeben; in Bezug auf die Bauweise sei es ein durchschnittliches Gebäude. Im Betrieb wird sowohl geheizt als auch gekühlt. Die Heizung wird mit Heizöl betrieben; die Kühlung erfolgt über eien mit elektrischem Strom betriebenen Kälteerzeuger. Die Jahreskosten sind nicht bekannt.

In der ersten Spalte werden die mittleren Energiebedarfswerte eingetragen. In der zweiten Spalte wird die Nutzfläche von 1.800 qm eingetragen.

In der dritten Spalte werden die Energiekosten je Energieträger angegeben. Hierzu sind auf dem Bierdeckel unter (2) ebenso Richtwerte angegeben. Im vorliegenden Fall seien die Kosten pro Liter Heizöl € 0,90; bei einem Heizwert für Öl von 10kWh/ltr ergeben sich die Kosten zu €0,09/kWh. Der Kälteerzeuger wird mit Strom betrieben und somit werden zum Kühlen die Stromkosten eingetragen.

Die Jahreskosten, d.h. die vierte Spalte, ergibt sich über die Multiplikation der ersten drei Spalten. In der fünften Spalte werden die Einsparpotenziale in Prozent eingetragen, die über die Schnellbewertungskarten oder das kostenlose SW-Tool ermittelt wurden. Den Endenergiebedarf für ein Bürogebäude können Sie ganz einfach mit folgender Datei berechnen. Überschlagsrechnung

Anwendungshinweis

Falls die Jahreskosten für Heizen, Kühlen und Strom bekannt sind, können diese direkt in die vierte Spalte eingetragen werden. Die Multiplikation mit dem Einsparpotenzial (in Prozent) ergibt das Jahreseinsparpotenzial in Euro. Die ersten drei Spalten können in diesem Fall ignoriert werden.

In vielen Fällen sind die Jahreskosten allerdings nicht unmittelbar verfügbar. Deshalb können diese grob abgeschätzt werden. Dazu werden in der ersten Spalte die Werte für den Energiebedarf pro qm eingetragen. Oft sind aber auch diese nicht bekannt und deshalb kann man sich an den mittleren Werten für Bürogebäude wie folgt orientieren:

| Büro-Altbau (ohne Kühlung) |

Standard-Gebäude | Niedrig-Energie | |

| Heizen (a) | 136 kWh/qm | 69 kWh/qm | 37 kWh/qm |

| Kühlen (b) | 0 kWh/qm | 10 kWh/qm | 9 kWh/qm |

| Strom | 35 kWh/qm | 44 kWh/qm | 23 kWh/qm |

Hinweise

(a) Die bzgl. Heizen angegebenen Werte sind jeweils der Energiebedarf, wie er durch Brennstoffe (z.B. Öl, Gas, Pellets etc.) oder dem direkten Betrieb von elektrischen Wärmeerzeugern (Heizlüfter, Heizstab etc.) bereitgestellt werden muss. Sollte zum Heizen eine elektrisch betriebene Wärmepumpe eingesetzt werden, ist der Energiebedarf um die Leistungszahl der Wärmepumpe (typischerweise als COP-Wert angegeben; meist im Bereich von 3 bis 4) zu teilen.

(b) Die bzgl. Kühlen angegebenen Werte gehen davon aus, dass zum Kühlen eine elektrisch betriebene Kompressionskältemaschine eingesetzt wird. Die Leistungszahl der Kompressionskältemaschine (typischerweise als EER-Wert angegeben; meist im Bereich von 3 bis 4) ist somit bereits berücksichtigt.

Diese Werte basieren auf einer Studie des IWU, Institut Wohnen und Umwelt (Energieeffiziente Büro- und Verwaltungsgebäude, J.Knissel/IWU, 1999). Dort wurden für unterschiedliche Büro- und Verwaltungsgebäude die jeweiligen Energieverbrauchskennwerte pro Quadratmeter ermittelt. Die detaillierten Ergebnisse der Studie wurden zur Verwendung als Bierdeckel-Abschätzung stark zusammengefasst sowie von Primärenergiebedarf in Endenergiebedarf umgewandelt. Bei Interesse einer detaillierteren Abschätzung sei auf die angegebene Studie verwiesen.

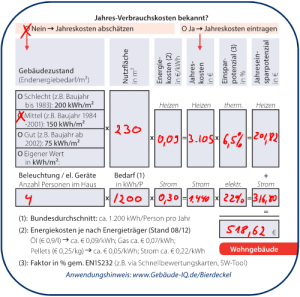

Bierdeckel „Wohngebäude“

Überschlägige Abschätzung der Energieeinsparung durch Gebäudeautomation

Basierend auf dem Energiebedarf für Heizen und Strom können in wenigen Schritten die Jahreskosten abgeschätzt werden. In Verbindung mit dem möglichen Einsparpotenzial durch den Einsatz von Gebäudeautomation lassen sich schnell die jährlichen Einsparungen in Euro bestimmen.

Dieses Bild zeigt ein einfaches Beispiel, wie der Bierdeckel ausgefüllt wird.

Dabei sei ein Wohngebäude mit 230 qm Nutzfläche gegeben; in Bezug auf die Bauweise sei es ein Gebäude in mittlerem Bauzustand. Die Heizung wird mit Heizöl betrieben und im Haushalt leben 4 Personen. In der ersten Spalte wird der entsprechende Gebäudezustand ausgewählt bzw. weiter unten die Anzahl der Personen im Haushalt eingetragen. In der zweiten Spalte wird die Nutzfläche von 230 qm eingetragen; im unteren Bereich wird der Strom- bedarf pro Person eingetragen.

In der dritten Spalte werden die Energiekosten je Energieträger angegeben. Hierzu sind auf dem Bierdeckel unter (2) ebenso Richtwerte angegeben. Im vorliegenden Fall seien die Kosten pro Liter Heizöl € 0,90; bei einem Heizwert für Öl von 10kWh/ltr ergeben sich die Kosten zu €0,09/kWh. Die Jahreskosten, d.h. die vierte Spalte, ergibt sich über die Multiplikation der ersten drei Spalten.

In der fünften Spalte werden die Einsparpotenziale durch den Einsatz von Gebäudeautomation in Prozent eingetragen. An dieser Stelle wurden die mittleren Werte für ein Einfamilienhaus verwendet. Das Jahreseinsparpotenzial in Euro, d.h. die fünfte Spalte, ergibt sich über die Multiplikation der Jahreskosten mit dem Einsparpotenzial. Den Endenergiebedarf für ein Wohngebäude kann ganz einfach mit folgender Datei berechnet werden. Überschlagsrechnung

Anwendungshinweis

Falls die Jahreskosten für Heizen und Strom bekannt sind, können diese direkt in die vierte Spalte eingetragen werden. Die Multiplikation mit dem Einsparpotenzial (in Prozent) ergibt das Jahreseinsparpotenzial in Euro. Die ersten drei Spalten können in diesem Fall ignoriert werden.

In vielen Fällen sind die Jahreskosten allerdings nicht unmittelbar verfügbar. Deshalb können diese grob abgeschätzt werden. Für den Heizbedarf hilft die angebotene Auswahl bezüglich Gebäudebestand. Alternativ dazu kann auch ein eigener (Zwischen-)Wert eingetragen werden.

Dieser ist dann mit der Nutzfläche (Anzahl der qm) sowie den Energiekosten (abhängig vom Energieträger) zu multiplizieren. Die bzgl. Heizen angegebenen Werte sind jeweils der Energiebedarf, wie er durch Brennstoffe (z.B. Öl, Gas, Pellets etc.) oder dem direkten Betrieb von elektrischen Wärmeerzeugern (Heizlüfter, Heizstab etc.) bereitgestellt werden muss. Sollte zum Heizen eine elektrisch betriebene Wärmepumpe eingesetzt werden, ist der Energiebedarf um die Leistungszahl der Wärmepumpe (typischerweise als COP-Wert angegeben; meist im Bereich von 3 bis 4) zu teilen.

Strombedarf

Der Strombedarf kann über die Anzahl der Personen im Haushalt abgeschätzt werden. Dabei kann als grober Wert der Bundesdurchschnitt von 1.200 kWh/Person pro Jahr als Anregung verwendet werden. Alternativ dazu kann man sich auch an der VDI 3807, Blatt 2, orientieren, die in Bezug auf Haushaltsgröße wie folgt unterscheidet:

| Haushaltsgröße | Durchschnittlicher Jahresstromverbrauch PRO HAUSHALT |

Durchschnittlicher Jahresstromverbrauch PRO PERSON |

| 1 Person | 1.733 kWh | 1.733 kWh |

| 2 Personen | 2.930 kWh | 1.465 kWh |

| 3 Personen | 3.749 kWh | 1.250 kWh |

| 4 Personen | 4.527 kWh | 1.131 kWh |

Einsparpotenzial in %

Das thermische Einsparpotenzial in Wohngebäuden ist naturgemäß geringer sind, als im Nichtwohngebäude. Der Hintergrund ist einfach: im Wohngebäude muss der Bewohner meist selbst für die Energiekosten bezahlen und ist dadurch automatisch sensibler in Bezug auf energieeffizienten Betrieb.

Erschreckend ist im Wohngebäude allerdings der hohe Energiebedarf von Stand-by-Verbrauchern. Zukünftig soll der Energiebedarf im Stand-By-Modus gesetzlich auf 1W/Gerät beschränkt werden aber noch sind die Werte deutlich höher. Insbesondere bei bereits existenten Verbrauchern sind 5W bis 10W keine Seltenheit. Zusätzlich kann natürlich auch im Strombereich der Energiebedarf durch bedarfsgeführtes Abschalten von Verbrauchern optimiert werden. Alles das führt in Summe zu einem interessanten Einsparpotenzial im elektrischen Bereich.

Über eine ausführliche Studie an der Hochschule Rosenheim wurden die folgenden Durchschnittswerte ermittelt:

| Einfamilienhaus (EFH) | Mehrfamilienhaus (MFH) | |

| thermisches Einsparpotenzial (Heizen) | 6% – 7% | 3% – 4% |

| elektrisches Einsparpotenzial (Strom) | 20% – 24% | 18% – 22% |

Aufgrund dieser Erkenntnisse wird empfohlen, sofern nicht genauer bekannt, sich an diesen Werten zu orientieren und nicht die Einsparwerte zu verwenden, wie sie über die EN 15232 abgeschätzt werden können. Die EN 15232 behält selbstverständlich ihre Gültigkeit und Sinnhaftigkeit für das Nichtwohngebäude.

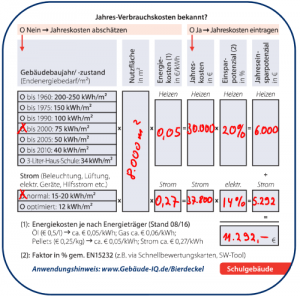

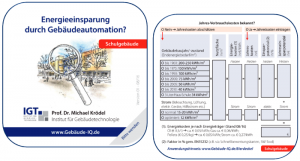

Bierdeckel „Schulgebäude“

Überschlägige Abschätzung der Energieeinsparung durch Gebäudeautomation für Schulgebäude

Basierend auf dem Energiebedarf für Heizen, Kühlen und Strom können in wenigen Schritten unter Zuhilfenahme dieser Bierdeckel die Jahreskosten abgeschätzt werden. In Verbindung mit den Faktoren für das Einsparpotenzial (Bestimmung über die Schnellbewertungskarten oder das kostenlose SW-Tool) lässt sich schnell das mögliche Jahreseinsparpotenzial durch energieeffiziente Gebäudeautomation bestimmen.

Beispiel

Dieses Bild zeigt ein einfaches Beispiel.

Dabei sei ein Schulgebäude mit 8000 qm Nutzfläche gegeben; in Bezug auf die Bauweise sei es ein Gebäude aus den 90er Jahren, welches bis dato keine Sanierung erfahren hat. Die Heizungsanlage wird mit Heizöl betrieben.

In der ersten Spalte wird das entsprechende Baujahr und Strombedarf ausgewählt. Beim Strom wird im weiteren Verlauf mit einem gemittelten Wert von 17,5 kWh/m² gerechnet. In der zweiten Spalte wird die Nutzfläche von 8000 qm eingetragen.

In der dritten Spalte werden die Energiekosten je Energieträger angegeben. Hierzu sind auf dem Bierdeckel unter (2) ebenso Richtwerte angegeben. Im vorliegenden Fall seien die Kosten pro Liter Heizöl € 0,50; bei einem Heizwert für Öl von 10kWh/ltr ergeben sich die Kosten zu € 0,05/kWh. Für Strom werden hierbei Kosten von € 0,27/kWh eingetragen. Die Jahreskosten, d.h. die vierte Spalte, ergibt sich über die Multiplikation der ersten drei Spalten.

In der fünften Spalte werden die Einsparpotenziale in Prozent eingetragen, die über die Schnellbewertungskarten oder das kostenlose SW-Tool ermittelt wurden.

An dieser Stelle wurden die Werte für Schulgebäude verwendet, wie sie bei einem Upgrade von ‚Standard‘ (GA-Effizienzklasse C gemäß EN 1523) auf ‚hohe Automation‘ (GA-Effizienzklasse A gemäß EN 15232) möglich sind. Sie entsprechen 20% Einsparung für thermische Energie und 14 % Einsparung für elektrische Energie. Das Jahreseinsparpotenzial in Euro, d.h. die fünfte Spalte, ergibt sich über die Multiplikation der Jahreskosten mit dem Einsparpotenzial. Den Endenergiebedarf für ein Schulgebäude können ganz einfach mit folgender Datei berechnen: Überschlagsrechnung

Anwendungshinweis

Falls die Jahreskosten für Heizen und Strom bekannt sind, können diese direkt in die vierte Spalte eingetragen werden. Die Multiplikation mit dem Einsparpotenzial (in Prozent) ergibt das Jahreseinsparpotenzial in Euro. Die ersten drei Spalten können in diesem Fall ignoriert werden.

In vielen Fällen sind die Jahreskosten allerdings nicht unmittelbar verfügbar. Deshalb können diese grob abgeschätzt werden. Dazu werden in der ersten Spalte die Werte für den Energiebedarf pro qm ausgewählt. Dieser ist dann mit der Nutzfläche (Anzahl der qm) sowie den Energiekosten (abhängig vom Energieträger) zu multiplizieren.

Heizbedarf

Für den Heizbedarf hilft die angebotene Auswahl bezüglich Gebäudejahr/ -zustand:

| Gebäudebaujahr/-zustand | Durchschnittlicher Heiz-Endenergieverbrauch pro qm |

| bis 1975 | 150 kWh/qm |

| bis 1990 | 100 kWh/qm |

| bis 2000 | 75 kWh/qm |

| bis 2005 | 50 kWh/qm |

| bis 2010 | 40 kWh/qm |

| 3-Liter-Haus-Schule | 34 kWh/qm |

Strombedarf

Der Strombedarf kann ebenfalls überschlägig bestimmt werden. Hierzu kann eine Abschätzung des Endenergiebedarfs pro Quadratmeter nach folgenden Kategorien erfolgen:

| Kategorie | Durchschnittlicher Strom-Endenergieverbrauch pro qm |

| normal | 15 – 20 kWh/qm |

| optimiert | 12 kWh/qm |

In Abhängigkeit des Baujahrs und somit dem Stand der Gebäudetechnik (z.B. Pumpen, Ventilatoren, Beleuchtung etc.) sollte eine der beiden Kategorien gewählt werden. ‚Optimiert‘ könnte hierbei den Zustand eines (sanierten/neugebauten) Gebäudes mit effizienter Anlagentechnik und modernen Leuchtmitteln mit verbesserter Ansteuerbarkeit bedeuten.

Hinweise

Kühlung:

Da in vielen Bestandsgebäuden eine Kühlung für die Unterrichtsräume und große Serverräume wie z.B. an Universitäten fehlt, übernimmt hier die manuelle Fensterlüftung – und im Idealfall – die Lüftungsanlage die Aufgabe der Raumluftkonditionierung. Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser Betrachtung der Energieverbrauch durch Kühlung nicht weiter berücksichtigt.

Heizbedarf:

Die bzgl. Heizen angegebenen Werte sind jeweils der Energiebedarf, wie er durch Brennstoffe (z.B. Öl, Gas, Pellets etc.) oder dem direkten Betrieb von elektrischen Wärmeerzeugern (Heizlüfter, Heizstab etc.) bereitgestellt werden muss.

Die Werte basieren auf Abschlussberichten über Sanierungen und Neubauten von Schulgebäuden (u.A. Eneff:Schule). Die detaillierten Messwerte der Endenergieverbräuche dieser Dokumente wurden zur Verwendung als Bierdeckel-Abschätzung zusammengefasst, gemittelt und für die Baujahre der Schulen interpoliert. Bei Interesse sei auf diese Links verwiesen.

Diese Bierdeckel „Schulgebäude“ können Sie bei uns auf Anfrage bestellen: info@igt-institut.de

Tool „Gebäudeeffizienz-Inspektor“

Bestimmung von Effizienzfaktoren sowie Funktionalität der Gebäudeautomation

Automation im Gebäude hilft Energie zu sparen und implementiert zusätzlich Sicherheits- und Komfortfunktionen. Doch wie groß ist die zusätzliche Energieeffizienz durch den Einsatz von Gebäudeautomation?

Jeder, der ein Grundverständnis von Gebäuden und deren Anlagentechnik (Heizung, Lüftung, Klimatisierung) hat, ist mit dem kostenlosen Tool „Gebäudeeffizienz-Inspektor“ in der Lage, die obige Frage beantwortet zu bekommen. Ohne sich in technischen Details zu verlieren, gibt dieses Tool Anregungen und Handlungsempfehlungen, ob sich die (weitere) Einführung von Gebäudeautomation lohnt.

Die durch dieses Tool erstellten Auswertungen sind eine mögliche Grundlage für weitere Gespräche mit zuständigen Fachplanern und Systemhäusern, deren Einbeziehung für eine konkrete Umsetzung natürlich nach wie vor sinnvoll und erforderlich ist. Das Tool ist somit nicht nur für einen interessierten Personenkreis, sondern besonders auch für Fachplaner geeignet, die den nutzungs- und ergebnisorientierten Dialog mit ihren Kunden suchen.

Link zum ToolBerechnungsgrundlage: ISO 52120

Zur Abschätzung der Energieeinsparungen durch Gebäudeautomation existiert die Norm ISO 52120. Mit Hilfe von Checklisten können Gebäude in Energieeffizienz-Klassen unterteilt und ein Energieeffizienz-Faktor berechnet werden. Durch den Vergleich von Ist- und Zielausstattung lässt sich auf Basis dieser Norm abschätzen, wie groß die mögliche Reduktion des Energiebedarfs durch die (weitere) Einführung von Gebäudeautomation ist.

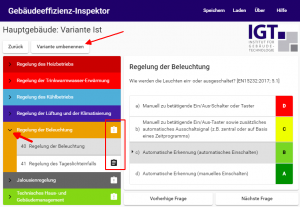

Dieses Tool nutzt die gute Grundlage der Norm und erleichtert den Zugang und die Handhabung der darin enthaltenen Informationen. Die in diesem Tool verwendete Checkliste ist textlich angepasst und interaktiv aufgebaut.

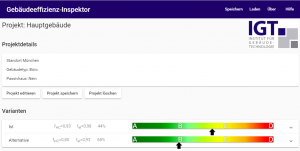

Ermittlung von energetischem Einsparpotenzial durch Gebäudeautomation und Ausgabe von funktionalen Anforderungsbeschreibungen

Auf Basis des Ist-Standes kann die Gebäudeautomation bewertet werden und bei Bedarf können auch mehrere Varianten angelegt und verglichen werden.

Besonderes Highlight der Software ist, dass unmittelbar berechnet werden kann, um wieviel Prozent der Energiebedarf bei (weiterer) Einführung von Gebäudeautomation sinkt. Denn nur bei Angabe des energetischen Einsparpotenzials lässt sich oft die Einführung von Gebäudeautomation begründen.

Wenn mit dem Tool ein optimaler Automationsgrad ermittelt wurde, kann man zudem sogenannte „funktionale Anforderungen“ ermitteln und exportieren, um diese im Rahmen von Ausschreibung, ‚Erläuterungsberichten oder Beauftragungen von Planern als Grundlage zu verwenden.

Aktuelle Version

Version 4.0 Neu: Version 2021 der ISO 52120, Anlegen und Vergleichen von Automationsvarianten, Ermittlung und Ausgabe von funktionellen Beschreibungen

Zum Tool

Link zum Tool Link zu den Tutorials und ChecklistenMeinung aus der Praxis

Wir empfehlen es deshalb im Rahmen der bundesweiten Weiterbildungsmaßnahme E-GO des ZVEH (Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke).„

Hans Auracher, Vorsitzender des Landesinnungsverbands für das Bayerische Elektrohandwerk

Tool „Schnellbewertung“

Online-Bewertung der Energieeffizienz durch Gebäudeautomation

Gebäudeautomation hilft, den Energiebedarf zu senken. Aber wie groß ist die Einsparung? Wie gut ist die Automation in einem bestehenden Gebäude?

Zur ersten groben Beantwortung bieten wir Ihnen unser kostenloses Online-Tool „Schnellbewertung“. Im Verlauf werden lediglich 14 einfache Fragen gestellt. Basierend darauf erhält man eine Auswertung der Funktionalität der Automation in Bezug auf Energieeffizienz sowie eine grobe Abschätzung über das energetische Einsparpotenzial.

Die Seiten des Tools sind so aufgebaut, dass diese auch für ein Tablet-PC oder das iPad geeignet sind und daher auch bequem von unterwegs oder am Rande eines Beratungsgespräches aufgerufen werden können.

Das Tool „Schnellbewertung“ kann über den folgenden Link kostenlos genutzt werden:

Zum kostenlosen Tool „Schnellbewertung“ weiterleitenEnergieeffizienz im Gebäude durch Automation und Energiemanagement – Tool „Gebäudeeffizienz-Inspektor“

Zur detaillierten Bewertung des Gebäudes steht das umfangreichere Tool „Gebäudeeffizienz-Inspektor“ zur Verfügung. Dieses ebenfalls kostenlose von IGT entwickelte Tool ermittelt sinnvolle Maßnahmen und erstellt eine Abschätzung für das dadurch verbundene Einsparpotenzial.

Zum kostenlosen Tool „Gebäudeeffizienz-Inspektor“ weiterleiten

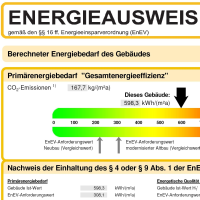

GEG – Gebäudeenergiegesetz

Die gesetzlichen Anforderungen des GEG 2024 (Gebäudeenergiegesetz) an die Gebäudeautomation

Die gesetzlich erforderlichen energetischen Anforderungen an Gebäude werden in Deutschland durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) geregelt. Dieses legt sowohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen als auch die entsprechenden Berechnungsverfahren fest. Im Detail sind für Nichtwohngebäude (Büros, Verwaltungsgebäude, Einkaufzentren etc.) die Berechnungsverfahren der DIN V 18599 anzuwenden.

Das GEG ist im Wesentlichen die Zusammenlegung der früheren EnEV (Energie-Einsparverordnung), des EnEG (Energie-Einsparungsgesetz) und des EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz).

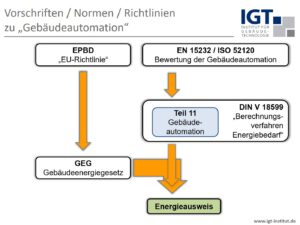

Schon seit der ersten Version der DIN V 18599 wurden dort die Einflüsse von Gebäudezustand und Anlagentechnik berücksichtigt. Im Dezember 2011 wurde diese Norm um einen 11. Teil ergänzt, um den Einflüssen durch die Gebäudeautomation Rechnung zu tragen. Der in diesen 11. Teil geflossene Inhalt stammt größtenteils aus der Europanorm EN 15232, die nun zur Weltnorm ISO 52120 überführt wurde..

Am 8. September 2023 wurde im Deutschen Bundestag der Gesetzesbeschluss zur Änderung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) beschlossen.

Im Vorfeld wurde das GEG sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit in Bezug auf die Anforderungen an die Wärmeerzeugung und einer anfangs geplanten Stilllegung von älteren Heizungen sehr heftig diskutiert. Diese Thematik überschattete offensichtlich die ebenso enthaltenen Mindestanforderungen an die Gebäudeautomation im Nichtwohngebäude.

Eine umfangreiche Übersicht über diese Zusammenhänge sowie die konkreten gesetzlichen Anforderungen an die Automation und zu beachtende Aspekte bei Neubaumaßnahmen und größeren Renovierungen sind im Whitepaper „Die gesetzlichen Anforderungen des GEG 2024 (Gebäudeenergiegesetz) an die Gebäudeautomation“ dargestellt, welches Sie im Folgenden herunterladen können.

Whitepaper zum GEG (PDF) hier herunterladen

Sie haben noch Fragen oder Interesse an individueller Beratung? Kontaktieren Sie uns gerne:

Zum Kontaktformular